Der Rainfarn wird auch Wurmkraut genannt.

Der Rainfarn liebt sonnige Standorte. Seine Wurzeln gründen bis zu 90 cm tief. Er liebt nährstoffreichen Boden.

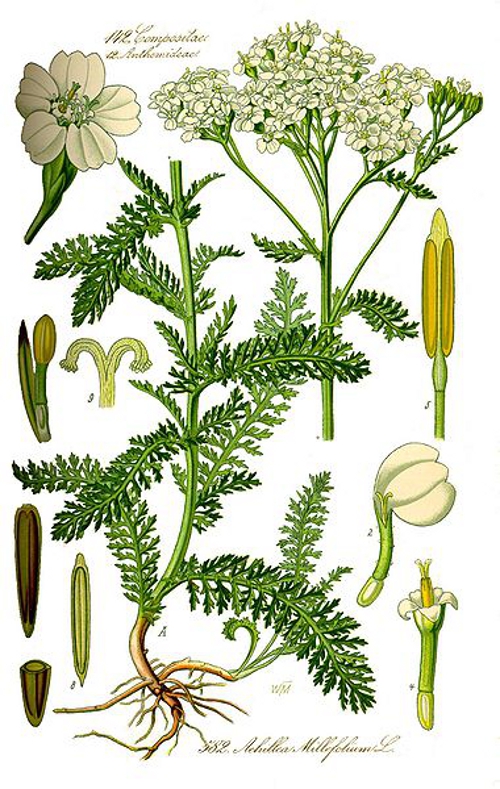

Rainfarn wird 40 – 160 cm hoch. Die Blütezeit geht von Juli bis September.

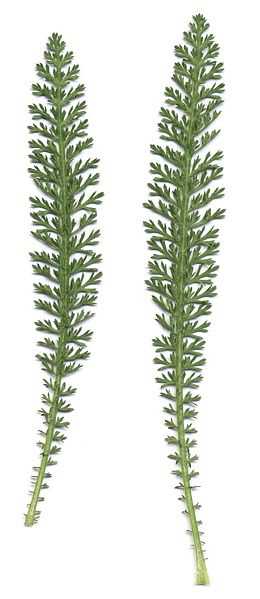

Er ist eine stark wuchernde krautige Pflanze. Die länglich gefiederten Blätter duften stark. Die gesamte Pflanze enthält stark riechende Öle.

Der Rainfarn ist Futterpflanze für eine Reihe von Raupen. Einige haben sich sogar ganz auf den Rainfarn spezialisiert so, dass der Rainfarn ein ökologisch sehr wertvolle Pflanze ist.

Vorsicht ist beim Umgang geboten, da die Inhaltsstoffe des Rainfarns bei manchen Menschen Kontaktallergien auslösen können.

Vorsicht ist beim Umgang geboten, da die Inhaltsstoffe des Rainfarns bei manchen Menschen Kontaktallergien auslösen können.

Früher wurden die Blätter und Blüten dazu benutzt Insekten abzuwehren. Rainfarn zwischen Kartoffeln angepflanzt reduziert den Kartoffelkäfer Befall deutlich.

Früher wurde Rainfarn auch als Wurmmittel verwendet. Jedoch rufen bereits 1-3 g Vergiftungserscheinungen hervor. Rainfarnöl ist ein starkes Gift.

Rainfarn wird auch zum Färben verwendet. Zusammen mit dem Beizmittel Alaun geben die Blütenköpfe des Rainfarns eine dunkelgelbe Farbe.

Rainfarn wird heute noch homöopathisch verwendet.

Rainfarn wird heute noch homöopathisch verwendet.

Bei Tieren können Rainfarnblätter Flöhe vertreiben und eignet sich als Einstreuzugabe im Hühnerstall oder als Einlage für Hundekörbe. Für Rinder und Katzen ist Rainfarn giftig.